梅雨明けまでもうしばらく掛かりそうですが、

少しでも早く沢の感覚を取り戻したいので、尾名手川へ行ってきました。

私は白矢ノ沢以来、二度目になります。

尾名手川には白矢ノ沢、トバノ沢、中ノ沢、本沢等々…

いくつもの沢があり、「一粒で二度おいしい(何度もおいしい)」

これがわかる人は、同年代ですかね。

腰掛集落の道沿いに車を停めさせていただき、

鶴川に掛かる橋を渡ります。

民家の前を通らせていただき、金属製の橋を渡ります。

橋の手前には、草に覆われてはいましたが、

左岸を通る作業道らしき跡がありました。

国土地理院の地図には載っています。

これを利用すれば、時間短縮にはなりそうです。

橋を渡って階段を一段上ったところで、堰堤方向に進みます。

しばらく進んで、適当なところで入渓しました。

スバノ沢までの間にトラロープが数か所掛かっているところがあります。

いずれもボルダーのように楽しめます。

今回は、一番奥の方の大滝沢が目的なので、先を急ぎます。

810m付近で沢は大きく左へ曲がり、

すぐに本沢(ここで間違えないでね!!)

そのすぐ先に大滝沢の二俣があります。

大滝沢右俣に入ると、登れる滝の連続でした。

大滝沢だけに、核心の大滝はなかなかのものです。

チャレンジする価値は、十分あると思います。

もしチャレンジする時は、十分な経験と装備でお願いします…

その上も滝が続き、最後まで飽きません。

梅雨の時期のため水量が多く、

水がなくなって少しで稜線に出ることができました。

合流点~三ノ森北峰~大寺山までヤセ尾根のアップダウンは、

フェルト底の沢靴には、ちとつらい…

三ノ森北峰は道標もなく通り過ぎてしまいそうですが、

そこからは富士山の絶景が楽しめるようです。

雲海に浮かぶ富士山がとても大きく見えました。

県民でもここまで大きい富士山には驚きました。

まさに絶景…(すぐに雲に飲まれてしまい、撮影できませんでした)

ただ、一点とても不思議…不気味…なものがありますが…

誰が、何の目的で、そこに設置したかは…わかりません。

機会があったら、ぜひご自分で確認してください…

それはさておき、大寺山から尾根を下ります。

そこは林業で使用されているようで、なだらかでとても歩きやすかったです。

750m付近で左に曲がり、キャンプ場へ下りました。

(ここだけ急です。)

尾名手川は、まだまだ楽しめそうです。

地元にとてもよい沢があって、嬉しいです。

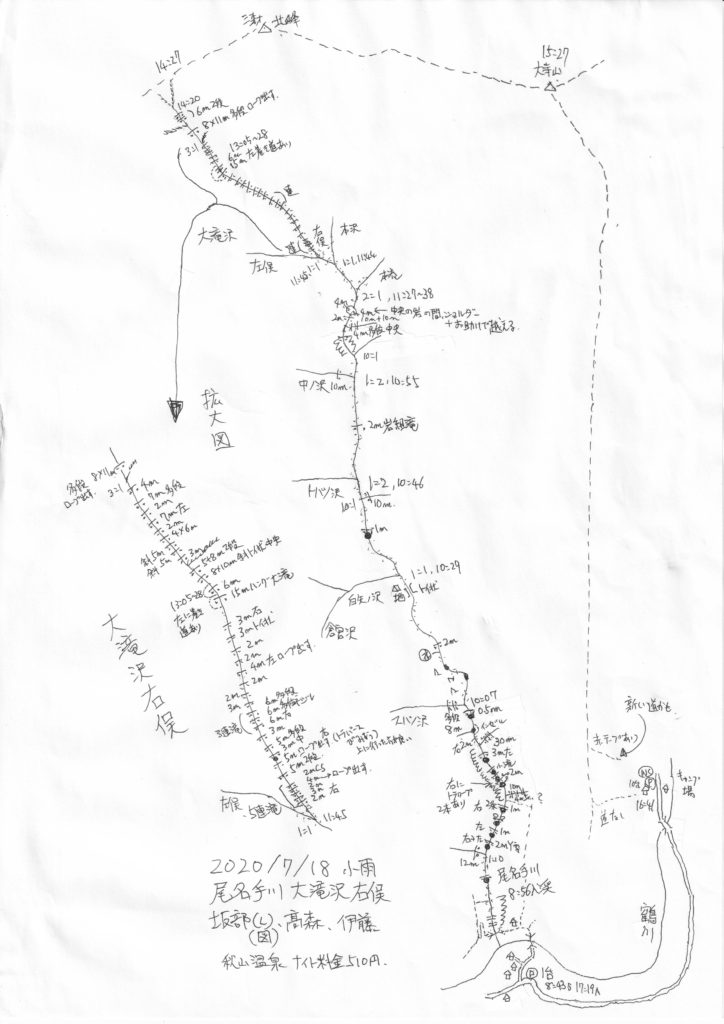

遡行図

8;43 駐車スペース発

8:57 入渓

10:09 スバノ沢

10:59 中ノ沢

14:26 稜線

15:28 大寺山

16:48 キャンプ場

お疲れ様です!

三の森北峰の…

気になりますー。

こっそり教えてください笑

ヒントは白雪姫的なブツです。

はじめまして。

尾名手川流域の沢名について確認したいことがあります。

沢ガイドブック「東京起点120」の「尾名手川」を見ると、今回貴兄が遡行した沢は尾名手川本流になっており、「大滝沢」は一本手前の沢(貴兄の遡行図では中ノ沢)になっています。

大昔のガイドブック「奥多摩の谷123」でも、「大滝沢」は本流ではなく、右岸から入る沢として紹介されています。

ところが最新のガイド「東京起点100」では、これまで「大滝沢」だった沢が、突如「中ノ沢」として掲載されていました(まさに貴兄の遡行図の通り)。

これらの経緯をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。

よろしくおねがいします。

とっとこ巻太郎様

お問い合わせありがとうございます。

遡行した当人ではないのですが、昨年、同じ尾名手川の白矢ノ沢を遡行した際にホームページへ記録を投稿した会員です。

どうした経緯で2冊のガイドブックの支流の名称に相違があるのかは定かではありませんが、最近のガイドブックの支流の名称は、吉備人出版の『山梨東部の山登山詳細図(東編)』と同じ名称になっていますので、同じ情報源から採られたような気がします。

また、私の手元にある昭文社の山と高原地図『高尾・陣馬(2013年版)』も同様です。

かく言う私自身も、白矢ノ沢の記録を作成するときに、吉備人出版の登山詳細図を情報源にして、支流名称はそれに合わせるようにしました。(大滝沢の記録も同じようですね…)

正しい名称がどうなのかは、地元の資料などに当たるともう少しはっきりするように思いますが、なかなかその機会を得られずにいる状況です。

直接のお答えになっていませんが、時間も空いてしまったので、ひとまずの回答ということでご容赦ください。

ご丁寧な調査と回答、ありがとうございます。

私も山と高原地図『高尾・陣馬』を確認しました。

やはり大滝沢が正しいようですね。

自身の遡行リストを訂正することにします。